Imaginemos un mundo donde una red global de profesionales médicos vigila la aparición de nuevas cepas de un virus contagioso, actualiza periódicamente la formulación de una vacuna comprobada y luego pone esa información a disposición de empresas y países de todo el mundo. Imaginemos además que este trabajo tiene lugar sin que haya que preocuparse por cuestiones de propiedad intelectual y sin que monopolios farmacéuticos exploten a una población desesperada para maximizar sus ganancias.

Puede parecer una fantasía utópica, pero de hecho es una descripción de la forma en que se produce la vacuna contra la gripe desde hace cincuenta años. En el marco del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe de la Organización Mundial de la Salud, expertos de todo el mundo se reúnen dos veces al año para analizar y discutir los últimos datos referidos a nuevas cepas del virus de la gripe y decidir cuáles deben incluirse en la vacuna de ese año. El SMVRG, una red de laboratorios que abarca 110 países y que funciona casi exclusivamente con financiación estatal (y algunos aportes de fundaciones), es un ejemplo cabal de lo que Amy Kapczynski (de la Escuela de Derecho de Yale) denomina «ciencia abierta».

El SMVRG no busca ganancias, sino proteger la vida humana, y eso le confiere una capacidad única para reunir, interpretar y distribuir conocimiento aplicable al desarrollo de vacunas. Quizá esta modalidad se aplicaba sin pensar mucho en ella, pero hoy sus ventajas se están volviendo cada vez más evidentes.

En la respuesta a la pandemia, la comunidad científica mundial ha mostrado una notable disposición a compartir conocimiento sobre posibles tratamientos, coordinar ensayos clínicos, desarrollar nuevos modelos en forma transparente y publicar los resultados de inmediato. En este nuevo clima de cooperación, es fácil olvidar que las empresas farmacéuticas comerciales llevan décadas privatizando y monopolizando bienes comunes de conocimiento con prácticas como tratar de extender su control sobre fármacos vitales por medio de reclamos de patentes infundados, triviales o secundarios y presionar a las autoridades para evitar la aprobación y producción de medicamentos genéricos.

Con la llegada de la COVID‑19, se ha vuelto dolorosamente obvio que ese monopolio cuesta vidas. El control monopólico de la tecnología usada en la detección del virus obstaculizó la pronta introducción de más kits de testeo, así como las 441 patentes de 3M donde aparecen las palabras «respirator» (mascarilla) o «N95» han puesto trabas a nuevos productores dispuestos a fabricar mascarillas de grado médico a gran escala. Peor aún, tres de los tratamientos más prometedores para la COVID‑19 (el remdesivir, el favipiravir y el lopinavir/ritonavir) tienen patentes vigentes en la mayor parte del mundo. Esto es un obstáculo a la competencia y una amenaza a la asequibilidad y el suministro de nuevos fármacos.

Tenemos que elegir entre dos futuros. En el primero, seguimos como siempre, dependiendo de las grandes farmacéuticas, y esperando que algún tratamiento potencial para la COVID‑19 pase los ensayos clínicos, y que aparezcan otras tecnologías de detección, testeo y protección. En este futuro, las patentes darán el control sobre la mayoría de esas innovaciones a proveedores monopólicos que al fijar precios altos obligarán a los sistemas sanitarios a racionar los tratamientos. Sin una firme intervención pública, se perderán vidas, sobre todo en los países en desarrollo.

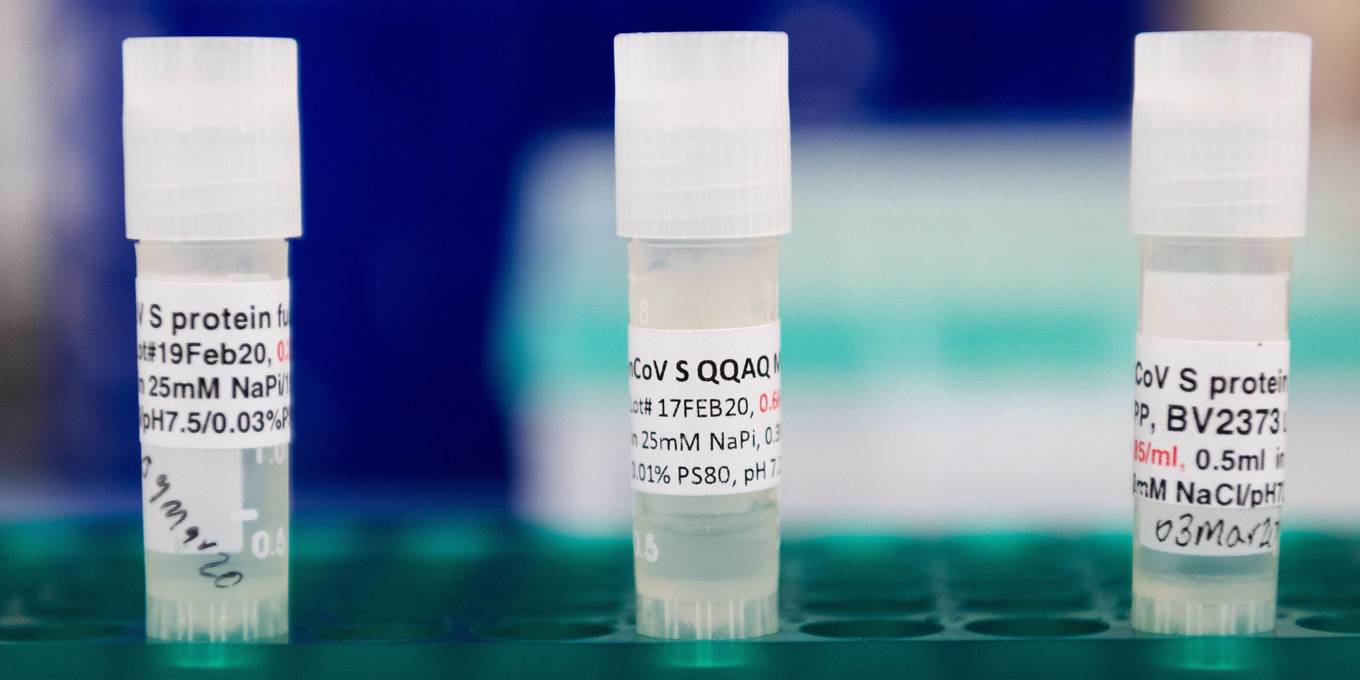

El mismo problema se repetirá con cualquier posible vacuna para la COVID‑19. A diferencia de la vacuna de Jonas Salk para la polio, que se liberó en forma casi inmediata, hoy la mayoría de las vacunas que llegan al mercado están patentadas. Por ejemplo, la vacuna conjugada PCV13, que protege contra varias formas de neumonía y se administra a los bebés, cuesta cientos de dólares, porque es propiedad monopólica de Pfizer. Y aunque Gavi (la alianza mundial para la vacunación) subsidia parte del costo de las vacunas en los países en desarrollo, muchas personas todavía no pueden acceder a ella. En la India, cada año se registran más de 100 000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras la vacuna le genera a Pfizer ingresos por aproximadamente 5000 millones de dólares al año.

En el segundo futuro posible, nos damos cuenta de que el sistema actual (donde monopolios privados obtienen ganancias a partir de conocimiento que en su mayor parte es producido por instituciones públicas) es inadecuado. Como sostienen hace mucho estudiosos y activistas por la salud pública, los monopolios matan, al negar acceso a medicamentos vitales que en un sistema alternativo (como el que hace posible todos los años la producción de la vacuna para la gripe) hubieran estado al alcance de la población.

Ya hay voces que se alzan para pedir modalidades alternativas. Por ejemplo, hace poco el gobierno de Costa Rica pidió a la OMS la creación de un fondo de licencias voluntarias («fondo de patentes») para la fabricación de tratamientos para la COVID‑19, que permita a múltiples proveedores suministrar nuevos fármacos y diagnósticos a precios más accesibles.

No es una idea nueva. A través de su Fondo de Patentes de Medicamentos, las Naciones Unidas y la OMS llevan años tratando de aumentar el acceso a tratamientos para el VIH/sida, la hepatitis C y la tuberculosis, y ahora han extendido el programa a la COVID‑19. Los fondos de patentes, los premios a la innovación y otras ideas similares son parte de una agenda más amplia que busca cambiar el modo de desarrollo y distribución de medicamentos vitales. El objetivo es reemplazar un sistema basado en el monopolio por otro basado en la cooperación y el conocimiento compartido.

Algunos dirán que la crisis de la COVID‑19 es un caso aparte, o que la amenaza del licenciamiento obligatorio ya es un instrumento suficiente para obtener una conducta apropiada de parte de las farmacéuticas. Pero dejando a un lado a los investigadores personalmente involucrados que no buscan ganancias inmediatas, no está claro que las grandes farmacéuticas entiendan sus responsabilidades. No olvidemos que ante la crisis actual, la primera reacción de Gilead, que fabrica el remdesivir, fue solicitar que se lo califique como «medicamento huérfano», lo que le hubiera conferido una posición monopólica más fuerte y exenciones impositivas multimillonarias. (Después del escándalo que se generó, la empresa retiró la solicitud.)

Llevamos demasiado tiempo creyéndonos el mito de que el régimen de propiedad intelectual actual es necesario. El éxito comprobado del SMVRG y de otras aplicaciones del modelo de «ciencia abierta» muestra que no es así. En momentos en que la COVID‑19 sigue matando gente, debemos preguntarnos si es prudente y moral un sistema que cada año condena en silencio a millones de seres humanos a sufrir y morir.

Es hora de aplicar otra modalidad. De los ámbitos académicos y políticos ya han surgido muchas propuestas prometedoras para la generación de innovaciones farmacéuticas socialmente útiles en vez de meramente rentables. Hoy es el mejor momento para poner estas ideas en práctica.

Traducción: Esteban Flamini