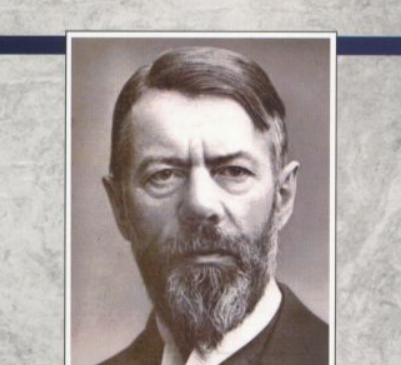

Los líderes redentoristas, narcisos enamorados de su autoproclamada belleza moral, no se hacen responsables de las consecuencias de sus actos. Esta verdad de hierro fue el tema de «La política como vocación», célebre conferencia que impartió Max Weber en enero de 1919 en Múnich. Su llamado resuena en nuestro tiempo.*

Las circunstancias eran dramáticas. Alemania había perdido la guerra. En medio de la crisis económica y el desaliento social, cundía la polarización ideológica: el rencor nacionalista apelaba a los mitos germánicos, el mesianismo revolucionario buscaba emular el reciente triunfo bolchevique.

Weber hablaba a un público compuesto por jóvenes anarquistas y comunistas, todos de buena fe. Uno de ellos, el dramaturgo Ernst Toller, dejó un testimonio significativo:

Es a Max Weber a quien la juventud de ese tiempo volteaba a ver, atraída profundamente por su honestidad intelectual. Weber detestaba el romanticismo político […] el orden prusiano, basado en la distinción de clase, debía desaparecer, junto con el poder de la burocracia. Debíamos abrir paso a un gobierno parlamentario, con control democrático.

Weber estaba defendiendo la naciente y frágil república alemana, pero los jóvenes no valoraban su mensaje. «Nuestra preocupación -escribió Toller- iba más allá de los pecados del káiser o la reforma electoral. Queríamos crear un mundo nuevo, confiábamos en transformar el orden existente para cambiar el corazón de los hombres». E interpeló al maestro: «Muéstrenos el camino. Hemos esperado suficiente».

Pero el maestro no tenía profecías que ofrecerles. Lo que podía transmitir era la esencia de su pensamiento político, fruto de una obra sociológica que abarcó todas las culturas y civilizaciones.

Su premisa consistía en reconocer «la urdimbre trágica en que se asienta la trama de todo quehacer humano y especialmente el quehacer político». A partir de ella, definía la política como «el rudo y lento taladrar de tablas duras» que, justamente por serlo, reclamaba en el político cualidades muy precisas. Una de ellas, sin duda, era la entrega apasionada a una causa, pero Weber aconsejaba orientarla con la mesura, la prudencia. El equilibrio era difícil, porque contra ambas conspiraba la vanidad, típica de los demagogos: «no hay deformación más perniciosa […] que el baladronear de poder…».

Los jóvenes esperaban que bendijera moralmente sus afanes revolucionarios, pero Weber, fiel a su vocación científica, los descorazonó. Entre la ética y la política existía una tensión inevitable:

Quien busca la salvación de su alma y la de los demás que no lo haga por el camino de la política cuyas tareas, que son muy otras, solo pueden ser cumplidas mediante la fuerza…

Weber sostenía la imposibilidad de sustentar la acción política en la ética absoluta del Evangelio y dedicó el dramático final de su conferencia a elucidar esa idea. Pero, en términos prácticos, planteó a sus escuchas dos posibilidades: actuar bajo la «ética de la convicción» o bajo la «ética de la responsabilidad».

Si bien no ignoraba el cínico pragmatismo que podía enmascarar al político aparentemente «responsable», aconsejaba adoptar la «ética de la responsabilidad», es decir, la preocupación constante que debía mostrar el político por los resultados de sus acciones. Esa preocupación no existía en quienes practicaban la «ética de la convicción». Para esos iluminados -advirtió Weber- el sublime fin justifica todos los medios, y si los medios conducen a resultados distintos o contrarios a los esperados, el revolucionario jamás asume su responsabilidad. En última instancia «responsabilizará al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios, que así los hizo».

Su llamado no caló. Meses después, los jóvenes idealistas instauraron en Bavaria una caótica y fugaz República Soviética cuyos resultados, trágicamente, desprestigiaron al socialismo alemán y alentaron a sus criminales adversarios -racistas fanáticos, brutales militaristas, antisemitas irreductibles- a tomar el poder y reprimirlos con furia indescriptible. Lenin alentaba a los primeros; Hitler -presente en Múnich- se aprestaba a encabezar la marcha incontenible de los segundos, que al final prevalecerían.

Max Weber moriría un año más tarde, a los 56 años, víctima de la influenza española y consciente de que Alemania, incapaz de un liderazgo democrático y responsable, entraba en «la helada noche polar de oscuridad y pesar» que había temido y profetizado.

* En Max Weber, El político y el científico, Alianza Editorial, 1967.

www.enriquekrauze.com.mx